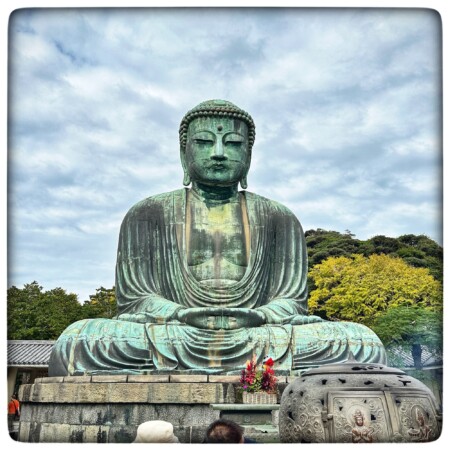

鎌倉の高徳院に大きな大仏様がでーんと外に飾られています。

東大寺のように屋根がない場所で雨の日も風の日もそこに座っている姿は中々の見応えがあります。

特に晴れの日に行くと青空と一体化して見えて美しいですよ。

そんな大仏様ですが、実は胎内に入ることができます。

もくじ

遠くからだんだんと大仏様に近づいていく

高徳院に入場をしたら、すぐ目の前にでーんと大仏様が見えてきます。遠くから写真をおさめつつ歩いていき堪能します。

御線香をあげたい方は、大仏様の右手にある御線香売り場で御線香を買い、大仏様の目の前に供えることができますよ。

写真の右下の丸いのが線香立てです。

売り場のすぐ近くにお線香に火をつけるところがあります。

黒いレバーを引くと、火がつくようになっています。

御線香を持って、再度大仏様の前に行きましょう。

線香立てはこんな感じで、たくさん立ててあるとさすところが真ん中しか空いてなくてかなり置くのが難しい…

胎内に入ってみましょう

大仏様の右後ろら辺に入り口があります。大人1人50円でした。

入り口は狭い道で、そこから階段が10段くらいのがありすこし暗いところを通ります。距離はかなり短いですが、暗く一方通行かつ階段なので、人が多い時はぶつかったりしないように気をつけましょう。

中はそんなに広くないけど

六畳あるかどうかくらいの狭さですが、顔の裏側みたいな穴が空いているのが分かったりして、ちょっと面白いですよ。

こんなに大きいのに、中が空洞になっているなんて驚きです。一体どうやってつくったのかなと思わせてくれます。

胎内

最初上の方に穴が空いてるところがあったので、ははぁ、これはきっと顔の裏側かなとか思ってみてたのですが、

そんなわけありません。ここはお腹のあたり。しかもあの大きな顔がこんな小さな穴なわけないので(笑)

ホームページに記載されている作り方をみると、背部の窓から中土と中型を除去するとあるので、おそらくその穴でしょう。

鋳造法で

すぐ近くにちゃんと作り方の説明が書いてありました。銅を使って鋳造されています。

型に溶かした銅を注ぎ込み冷やして固めます。

しかも鎌倉時代の中頃、750年前に造られたらしいです。その当時の技術では一体型の鋳造にするには難しかったのと、重いと安定性がないという理由から空洞になっているようです。

像が大きいので30回以上に分けられて鋳造しているそうです。

アクセス

鎌倉駅東口バス乗り場1番から江ノ島電鉄バス、もしくはバス乗り場6番から京浜急行バスに乗り、「大仏前」停留所下車すぐ。

もしくは改札前のタクシー乗り場からタクシーに乗って行けます。