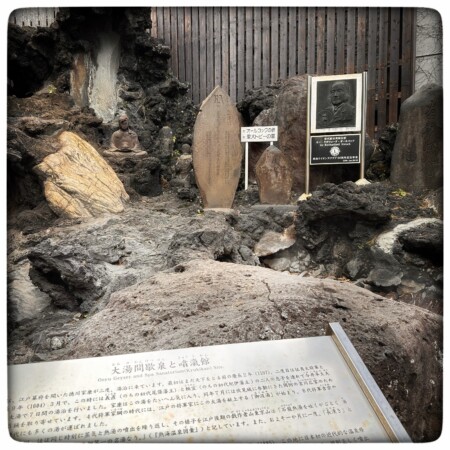

来宮駅から熱海方面に歩いて行った際に、偶然通りかかった「間歇泉 カンケツセン」の前。

運が良く近寄ったらすぐにシュシュシュー!と迫力のある音を立てて吹き出しました。

道路沿いにポツンとある

そんなに広くない車道(坂)の脇にあります。坂を下っている場合右手に、登っている場合は左手にあります。音が出ていないと、ちょっとした造園みたいに思って通り過ぎるかもしれません。

私も最初は近寄るかどうか迷っていましたが、たまたまタクシーが止まって観光客らしい人が降りて行ったので、気になってみてみました。

岩の間から湧き出す湯気が!

蒸気機関車みたいな湯気が出てきました。

シュボシュボと湧き出る様子。

人がいるので広範囲で撮れませんでした

※大きな音が出ます。スマホやパソコンの音量を小さくして再生お願いします。

湯汲坂

間歇泉がある坂の名前は「湯汲坂」といいます。

湯汲坂の石碑は坂の下の方にあるので、来宮からくだってきた場合は、間歇泉を過ぎた後にこれを目にする感じです。

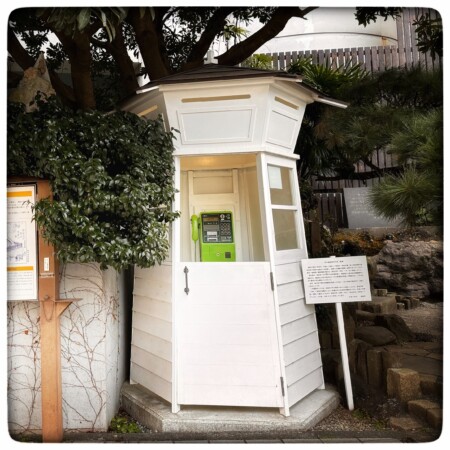

市外電話発祥の地 熱海

間歇泉よりも目を惹きやすいのが、すぐ隣にあるこの白い電話ボックスかもしれません。

懐かしい緑の公衆電話が置いてあります。

熱海市が市外電話にゆかりが深いことから、日本初の公衆電話ボックスを真似て復元した六角形の白い公衆電話ボックスです。

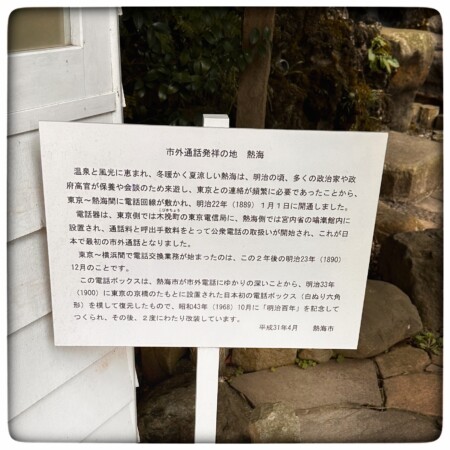

すぐ横にある立て看板には「市外電話発祥の地」ということが書かれていました。

看板の写真は見にくいですが、以下の様なことが書いてありました。

温泉と風光に恵まれ、冬暖かく夏涼しい熱海は、明治の頃、多くの政治家や政府高官が保養や会談のため来遊し、東京との連絡が頻繁に必要であったことから、東京~熱海間に電話回線が敷かれ、明治22年(1889)1月1日に開通しました。 電話器は、東京側では木挽町の東京電信局に、熱海側では宮内省の演館内に設置され、通話料と呼出手数料をとって公衆電話の取扱いが開始され、これが日本で最初の市外通話となりました。 立て看板より抜粋

間歇泉アクセス

来宮駅から約600mくらいのところにあり、徒歩10分程度でいけます。

熱海駅からだと15分くらいです

〒413-0018 静岡県熱海市上宿町4−3